傾僋僙僔僽儖側岞墍僩僀儗偺寁夋帠椺

丂儐僯僶乕僒儖丒僨僓僀儞偺幚慔僲乕僩丂偦偺侾

愇揷丂嫕暯

侾丂偼偠傔偵

尰嵼嫙梡偝傟偰偄傞岞墍偺懡偔偼丄扤傕偑巊偄傗偡偄娐嫬偐傜傎偳墦偄丅岞嫟巤愝偺惍旛寁夋偵偍偄偰乽扤傕偑巊偄傗偡偄嬻娫娐嫬偺憂弌乿傪愝寁忋偺栚昗偲偟

巒傔偨偺偑偮偄嵟嬤偱偁傞偣偄偱偁傞丅懠曽丄変偑崙偺恖岥峔惉偺崅楊壔偼媫懍偵恑峴偟偮偮偁傝丄扤傕偑妶摦偟傗偡偄娐嫬傊偺夵曄偑媫偑傟偰偄傞丅偦傫側拞丄

僶儕傾僼儕乕乮埲壓BF偲婰偡乯媄弍偺晛媦偑恑傓堦曽偱丄嬤擭儐僯僶乕僒儖丒僨僓僀儞1)乮埲壓UD偲婰偡乯偑拲栚偝傟傞傛偆偵側偭偨丅慜幰偼嬶懱偺幚巤岺朄傪

採埬偡傞偺偵懳偟偰丄屻幰偼拪徾揑側尨懃傪採彞偡傞偺傒偱偁傞丅偦偺忋丄UD傪嬶尰壔偡傞偨傔偺巇條傗岺朄偼廃曈娐嫬偵埶懚偟丄傑偨愝寁幰偺憂堄偵埾偹傜傟傞丅

懠曽丄愝寁幰傜偼UD偺棟擮傗尨懃偵偮偄偰奺乆偺夝庍偵廬偆偺偵壛偊丄 尨懃偺揥奐曽朄傗奺庬梫審偲偺愜傝崌偄偵偮偄偰愢柧偟偰偙側偐偭偨丅偙傟偑UD偺揥奐媄弍傪

敪揥搑忋偵偲偳傔傞堦場偲側偭偰偄傞丅杮曬暥偱偼昅幰傜偑実傢偭偨愝寁帠椺偐傜丄UD偺棟擮傪嬶懱偺宍偵棊偲偟崬傫偩愝寁偺夁掱傪徯夘偡傞丅

杮尋媶偱専摙懳徾偲偟偨岞墍偼1990擭戙弶摢偵寁夋丄巤峴偝傟偨偙偲偐傜丄岞墍撪偺傾僋僙僔價儕僥傿偼堏摦惂栺幰偵偲偭偰尩偟偄忦審偱偁偭偨丅帪戙偑壓傝墍撪偺

傾僋僙僔價儕僥傿偺夵慞偑寁夋樧忋偵忋偭偨嵺丄岞墍挀幵応偵偁傞僩僀儗傕専摙懳徾偲側偭偨丅僩僀儗偺夵憿偼2000擭偵姰椆偟偨偑丄尰嵼偙偺僩僀儗傪棙梡偟偰傕丄

忈奞幰梡屄幒傪旛偊偨丄偁傝傆傟偨僩僀儗偵偟偐尒偊側偄丅偦偟偰丄巤愝夵憿寁夋偐傜幚巤愝寁傑偱偵扝偭偨懡偔偺恻梋嬋愜傗専摙撪梕偵偮偄偰丄偦偺奜娤偐傜

憐憸偡傞偙偲偼崲擄偱偁傞丅杮曬暥偼僩僀儗偺愝寁栚昗偺愝掕偐傜嵶晹巇條寛掕傑偱丄UD偺棟擮傪偳偺晹暘偵擛壗偵揔梡偟偨偺偐偵偮偄偰嬶懱偵徯夘偡傞丅

俀丂専摙懳徾偲偟偨岞墍偺摿挜

俀丏侾丂岞墍偺棫抧

寁夋懳徾偲偟偨僩僀儗偺偁傞岞墍偼丄嶥杫巗奨偐傜撿傊帺壠梡幵偱1帪娫掱偺嫍棧偵偁傞丅偦傟偼巟鈹摯栮崙棫岞墍撪偵偁傝丄傑偨嶥杫巗偺墱嵗晘偲屇偽傟傞壏愹奨偐傜

悢km掱偺応強偵埵抲偡傞丅嬤椬嫃廧幰摍偺岞墍棙梡偵偮偄偰偼丄捈嬤偺廧戭偐傜1.5km埲忋嫍棧偑偁傝丄傑偨壏愹奨偐傜傕2乣3km傎偳棧傟偰偄傞偙偲偐傜丄搆曕偵傛傞棃墍偼

傎偲傫偳側偐偭偨丅偦偙偱丄巗奨抧偵偁偭偰廃曈廧柉偑擔忢揑偵棙梡偡傞搒巗岞墍偲斾傋傞偲丄偦偙偵媮傔傜傟傞僒乕價僗傗昁梫偲側傞婡擻偼堎側傞丅

摉奩岞墍偵嬤偄岞嫟岎捠婡娭偺愙揰偼岞墍偐傜悢km棧傟偨壏愹奨偵偁傞僶僗掆偺傒偱丄岞嫟岎捠偺曋偼椙偔側偄丅傑偨丄摨岞墍偼崙棫岞墍撪偵偁傞偨傔梀嬶側偳偼柍偔丄

偙偙傪栚揑抧偲偡傞堦斒棃墍幰偼彮側偐偭偨丅懠曽丄偙偺岞墍偼嶥杫巗偐傜撿傊岦偐偆姴慄崙摴偵嬤偔丄傑偨摉奩崙摴偐傜暘婒偟偰彫扢傊捠偠傞摴摴榚偵偁傞丅偦偙偱丄

嶥杫巗柉偑僪儔僀僽偺搑師偵朘傟傞偙偲偺懡偄偙偲偑偙偺岞墍偺棙梡忋偺摿挜偱偁偭偨丅

俀丏俀丂岞墍偺摿挜

摉奩岞墍撪偵偍偗傞傾僋僙僔價儕僥傿偵學傞彅栤戣偼偦偺惉傝棫偪偵怺偔娭傢傞丅岞墍偼捈忋棳偵偁傞懡栚揑僟儉偺寶愝僾儔儞僩愓抧偵憿惉偝傟偨丅僟儉僒僀僩偼堦斒偵

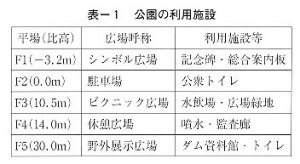

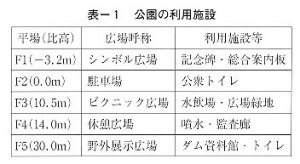

扟娫偺嫹傑偭偨売強偑慖偽傟傞偙偲偑懡偔丄摉奩僟儉傕偦偺椺奜偱偼側偐偭偨丅偙偺偨傔丄摉奩岞墍偼昗崅嵎偺偁傞俆偮偺峀応偑扟偺媫幬柺偵挘傝晅偔傛偆偵攝抲偝傟偰偄偨(恾-1)丅

岞墍撪偺奺峀応偵偍偐傟偨棙梡巤愝摍偲丄棃墍幰偑嵟弶偵朘傟傞峀応乮F2丄挀幵応摍乯偐傜奺峀応傑偱偺昗崅嵎偲傪昞-侾偵帵偟偨丅

岞墍撪偵偁傞奺峀応傪宷偖墍楬偲偟偰偼丄奒抜偲媽岺帠梡摴楬偲偑棙梡偝傟偰偄偨丅奒抜偼廟忋偘栺20cm丄摜傒柺栺30cm偲昗弨揑側抐柺峔惉偱偁傞偑丄幵偄偡巊梡幰傪娷傓

堏摦惂栺幰偺棙梡偵偼揔偝側偐偭偨丅懠曽丄岺帠梡摴楬偼抜嵎偑側偄傕偺偺幵椉捠峴梡偲偟偰惍旛偝傟偨偨傔丄堏摦娐嫬偼尩偟偄忦審偱偁傞丅懄偪丄F2挀幵応偲F4媥宔峀応偲傪

寢傇嬫娫偼廲抐岡攝6%慜屻丄嬋慄晹墶抐岡攝4%丄嶁楬墑挿200m埲忋偱偁傞丅壆奜偵偍偗傞崅偝偡傝晅偗梡僗儘乕僾偺昗弨2)偑岡攝1/12埲壓丄崅偝75cm枅偵梮傝応偑昁梫偲偝傟偰偄傞

偙偲偲偺斾妑偐傜丄忋偺忦審偑擛壗偵尩偟偄偐憐憸偱偒傞丅嵟傕岡攝偺媫側F4偐傜F5傊偺摴楬偼廲抐岡攝偑15%埲忋偁傝丄懡偔偺棃墍幰偵偲偭偰擏懱揑偵晧扴偺戝偒側楢棈楬偱偁偭偨丅

俀丏俁丂岞墍偺娗棟忬嫷

岞墍偺偁傞抧堟偼愊愥検偑懡偄偙偲偐傜丄摨岞墍偼弔偐傜廐傑偱偺旕愊愥婜偺拫娫偺傒嫙梡偝傟偰偄傞丅岞墍娗棟偼嶥杫巗偑摉偨偭偰偍傝丄僟儉帒椏娰傗墍撪偺庽栘娗棟摍偺偨傔丄

奐墍帪娫懷偵偼悢柤偺僗僞僢僼偑忢挀偟偰偄傞丅偦偟偰丄僟儉帒椏娰偵偼忢帪堦柤偑媗傔丄棃娰幰偵埬撪側偳偺僒乕價僗傪峴偭偰偄傞丅岞墍偑扟娫偺斾妑揑嫹偄嬫堟偵廤拞偡傞偙偲丄

傑偨僟儉帒椏娰偑岞墍嬫堟撪偱嵟傕崅偄応強偵偁傞偙偲偐傜丄娗棟僗僞僢僼偼岞墍慡懱偵栚攝傝偑壜擻偱偁傞丅

嶥杫巗奨偐傜1帪娫偽偐傝偱丄帺慠偺朙偐側嶳乆傗怷偵怗傟傜傟傞偙偲偐傜丄岞墍廃曈嬫堟偵偼枅擭懡偔偺恖乆偑朘傟偰偄傞丅摉奩岞墍偑尩偟偄堏摦娐嫬偵偁傞偙偲偐傜丄

堏摦惂栺幰偵宧墦偝傟傞偱偁傠偆偲偺奐墍摉弶偺梊憐偵斀偟偰丄幵偄偡巊梡幰傗榁恖偺棃墍偑憡摉悢偁偭偨丅懠曽丄堦斒幵椉偺岞墍撪忔傝擖傟偼F2偺挀幵応傑偱偵婯惂偟偰偄傞偨傔丄

僟儉帒椏娰傊偼曕偄偰搊傜偹偽側傜偢丄F5傑偱搊傞偙偲傪抐擮偡傞棃墍幰傕妋擣偝傟偨丅偦偙偱丄F5傑偱墍楬傪忋傞偙偲偑崲擄側棃墍幰傪妋擣偟偨応崌丄僗僞僢僼偼帺壠梡幵傪桿摫偟偰

帒椏娰傑偱忔傝擖傟偝偣傞側偳丄傛傝懡偔偺恖乆偑岞墍慡懱傪妝偟傔傞傛偆偵僜僼僩柺偐傜懳墳傪峴偭偰偄傞丅

俁丂婛愝僩僀儗偺奣嫷

俁丏侾丂僩僀儗偺愝旛峔惉

婛愝僩僀儗偺暯柺恾傪恾-2偵帵偟偨丅偙傟偼惍旛摉帪偵偍偄偰丄堦斒揑側岞廜僩僀儗偺峔惉偱偁傞丅抝惈梡偲彈惈梡偺搹偼丄拞墰偺嬻娫傪嫴傫偱姰慡偵暘棧偝傟偰偄偨丅

抝惈搹偵偼屄幒偑侾幒偲丄彫曋婍偑俀屄丄彈惈搹偵偼屄幒偑俀幒旛偊傜傟偰偄傞丅 抝惈梡彫曋婍偼彴抲偒幃偱偁傞偙偲偐傜丄偙傟偼巕嫙偐傜戝恖傑偱恎挿偺堘偄偵娭傢傜偢

扤傕偑摍偟偔棙梡壜擻側僞僀僾偱偁偭偨丅屄幒偼抝彈梡偲傕偡傋偰榓幃偺曋婍偑旛偊傜傟偰偍傝丄梞幃偺曋婍偼側偐偭偨丅側偍丄忈奞幰懳墳偺屄幒偼側偐偭偨丅

俁丏俀丂僩僀儗搹傊偺傾僋僙僔價儕僥傿

僩僀儗搹偼撿杒偵嵶挿偄挀幵応偺撿抂丄僶僗愱梡挀幵懷偺榚偵愝偗傜傟偰偄傞乮恾-1乯丅僩僀儗偺廃曈偼堦斒幵椉偑捠傜側偄偑丄戝宆僶僗偑弌擖傝偡傞偨傔丄僩僀儗搹偺慜柺偵偼

儅僂儞僩傾僢僾曕摴僞僀僾偺埨慡抧懷偑愝偗傜傟偰偄偨丅埨慡抧懷偺崅偝偼挀幵応楬柺偐傜20cm崅偔丄彊峴偱愙嬤偡傞僶僗偐傜僩僀儗棙梡幰偺埨慡傪庣傞偵偼廫暘偱偁偭偨丅

偨偩偟丄挀幵応偲埨慡抧懷偲偺娫偵幬楬偑側偄偨傔丄幵偄偡巊梡幰偵傛傞僩僀儗搹傊偺愙嬤偼埨慡抧懷偲偺嫬奅晹暘偱抐偨傟偰偄偨丅偙偺偨傔丄幵偄偡巊梡幰偑僩僀儗搹撪偱

実懷僩僀儗傪巊梡偟偨傝丄壔徬戜傪棙梡偟偨傝偡傞側偳偺棙梡傑偱攔彍偝傟傞娐嫬偱偁偭偨丅

俁丏俁丂婛愝僩僀儗偺巊梡偵崲擄傪姶偠傞恖乆

夵憿寁夋偵偍偄偰忈奞幰梡屄幒傪憹愝偡傞偩偗偱偁傟偽丄廬棃宆偺BF偲曄傢傞偲偙傠偼側偄丅杮審偱偼UD偺娤揰偐傜僒乕價僗偺撪梕傪専徹偟丄懡條側攚宨傪晧偆恖乆偑

巊偄傗偡偄娐嫬偲偡傋偔寁夋傪楙偭偨丅愭偢丄婛愝僩僀儗偺巊梡偵崲擄姶偠傞恖乆偵偮偄偰丄巊梡偵崲擄傪傕偨傜偡尨場偵拝栚偟偰師偺傛偆偵僌儖乕僾暘偗偟偰峫偊偨丅

戞堦偼堛妛揑婡擻忈奞偵傛傝丄捠忢偺巤愝娐嫬偱偼巊梡偵崲擄傪棃偡恖乆偺僌儖乕僾偱偁傞丅偙偺僌儖乕僾偼廬棃偺BF愝寁偵偍偄偰僒乕價僗偺懳徾偲偟偨恖乆偱偁傞丅

杮審岞墍偺娐嫬偼幵偄偡偱偺巊梡傪嫋偝側偐偭偨丅傑偨丄崢妡偗幃偺曋婍偑旛偊傜傟偰偄側偄偨傔丄娭愡忈奞偺恖乆丄壓巿傗崢晹偵婡擻忈奞傑偨偼屘忈傪書偊傞恖乆偑

梡傪偨偡偵偼擏懱揑晧扴偑戝偒偔丄巊梡偑崲擄偱偁偭偨丅

戞擇偼榓幃曋婍傪巊偄姷傟側偄偨傔丄偦偺巊梡偵崲擄傗嬯捝傪姶偠傞恖乆偺僌儖乕僾傪憐掕偟偨丅壠掚偱梞幃僩僀儗偵撻愼傫偱堢偭偨巕嫙傜傗崢妡偗幃曋婍偟偐抦傜側偄奜崙恖側偳偱偁傞丅

斵傜偵偲偭偰丄榓幃曋婍偱偟傖偑傓巔惃傪堐帩偡傞偙偲偼擏懱揑嬯捝丄崲擄傑偨偼惛恄揑嬯捝傪敽偆丅偙傟傜偺恖乆偵偲偭偰榓幃曋婍偼丄変枬偝偊偡傟偽巊梡晄壜擻偲傑偱偼尵偊側偄偑丄

UD偺棟擮偐傜偼夵慞懳徾偲偡傋偒娐嫬偱偁偭偨丅

戞嶰偼堦帪揑梫場偵傛傝婛懚偺僩僀儗巊梡偵晄曋傪姶偠傞恖乆偺僌儖乕僾傪峫偊偨丅偙偺僌儖乕僾偼捠忢榓幃僩僀儗偺巊梡偵巟忈傪妎偊側偄偑丄擠怭傗偗偑側偳堦帪揑側恎懱忬嫷偐傜

巊梡崲擄偲側傞恖乆偑娷傑傟傞丅傑偨丄巕嫙楢傟偱偁偭偨傝丄壸暔傪懡偔書偊偨傝偡傞働乕僗偱偼丄捠忢悺朄偺屄幒偺巊梡偑晄曋側応崌偑偁傞丅偙偺僌儖乕僾偼榓幃偺僩僀儗巊梡偵懳偟偰

忢偵晄曋傪姶偠傞偺偱偼側偄偑丄偦傟備偊偵忣曬晄懌傕偁偭偰愗幚側晄曋傪宱尡偡傞壜擻惈偑偁傞丅

忋弎偺奺僌儖乕僾偺恖乆偑婛愝僩僀儗傪巊梡偡傞嵺偵姶偠傞崲擄偺掱搙傗丄偦偺曗姰偵梫偡傞慖戰偺暆偼僌儖乕僾娫偱堘偄偑戝偒偄丅傑偨丄摨偠僌儖乕僾偺恖乆偺娫偱傕丄

巆偝傟偨擻椡偺掱搙傗忬嫷摍偵傛偭偰巊梡忋偺崲擄偼堎側傞丅峏偵丄偁傞娐嫬偵懳偟偰巊梡忋偺崲擄傪峆忢揑偵書偊傞恖乆偲丄堦夁惈偺栤戣偱偁傞恖乆偲偺娫偱忈暻偵懳偡傞姶偠曽傗

懳墳曽朄偑堎側傞丅懄偪丄屄乆恖偑昁梫偲偡傞娐嫬梫慺偼奺乆堎側偭偰偄傞偲摨帪偵丄昁梫偲偡傞忦審偺暆傕峀偄丅偙偺峀斖側梫媮惈擻偵懳偟偰偳偺傛偆側愝寁栚昗傪宖偘丄

偳偺傛偆側娐嫬傪憿傠偆偲偡傞偺偐偑丄嵟弶偺栤戣堄幆偲側偭偨丅

係丂UD偵婎偯偔愝寁栚昗

係丏侾丂UD偺棟擮偲愝寁栚昗

婛愝僩僀儗偺娐嫬偵偮偄偰UD偺棟擮1)偵徠傜偟偰専徹偟丄偙偙偵夵慞偡傋偒梫審偲偟偰亀扤傕偑棙梡偱偒傞偙偲亁偲亀摿暿偺巇條偵傛傜側偄偙偲亁偺2偮偺壽戣傪愝掕偟偨丅

杮審愝寁偱偼偙傟傜偺梫審偵偮偄偰UD偺棟擮偵婎偯偔娐嫬偺憂弌傪栚昗偲偟専摙傪峴偭偨丅

係丏俀丂愝寁懳徾幰

戞堦偺梫審偵娭偟岞嫟揑巤愝偵偍偄偰亀扤傕偑亁偲偼丄慜復偱弎傋偨懡條側攚宨傪晧偆恖乆傪娷傓幮夛偺慡峔惉堳傪憐掕偡傞偙偲偵側傞丅偟偐偟丄岞墍偺棙梡偑憐掕偝傟傞恖乆偵偮偄偰丄

暥帤捠傝亀扤傕偑亁乽撈椡偱乿巊梡壜擻側巤愝娐嫬傪憿傠偆偲偡傞偲丄愝寁偵偍偗傞梫媮惈擻偼嵺尷側偔奼戝偡傞丅摿偵丄暔棟揑偵巊梡崲擄側恖乆偺擻椡偵揔墳偡傞梫媮惈擻偼丄

婡擻忈奞偺庬椶傗掱搙偺堘偄摍偵傛傝偦偺娫岥偲墱峴偒偺椉曽偑奼戝偡傞丅懠曽丄UD偺7尨懃偵懕偔晬懃1)偵偼丄UD偺奺尨懃偼愝寁忋峫椂偡傋偒懡偔偺梫審偺堦偮偵夁偓偢丄

宱嵪惈偦偺懠偺梫審傪姩埬偟偰寛傔傞昁梫偑偁傞偲偟偰偄傞丅峏偵丄杮審岞墍偼捠忢偺惗妶嬫堟奜偵偁傞偨傔丄廳搙偺婡擻忈奞傪帩偮恖乆偑夘彆幰側偟偵扨撈偱棃墍偡傞偲偼峫偊傜傟側偄丅

偦偟偰丄戝晹暘偺恖乆偑帺壠梡幵傑偨偼塩嬈幵偱棃墍偡傞偙偲傪2復偱弎傋偨丅偦偙偱丄偙傟傜棃墍幰傪屄乆恖偱偼側偔摨峴偡傞僌儖乕僾扨埵偱峫偊傞側傜偽丄僌儖乕僾撪偵

彮側偔傕堦恖偺帺摦幵塣揮幰偑娷傑傟傞偙偲偵側傞丅偦偺塣揮幰偑婡擻忈奞傪帩偮応崌傕峫偊傜傟傞偑丄帺摦幵傪塣揮偱偒側偄掱搙偵廳搙偺婡擻忈奞傪帩偮恖乆偼丄

塣揮偺偱偒傞戞嶰幰偲堦弿偵朘傟傞偲憐掕偝傟傞丅偙偙偵丄廳搙偺婡擻忈奞傪書偊傞恖乆偼摨敽幰偵傛傞夘彆偑婜懸偱偒傞偲偄偆慜採傪摫擖偡傞側傜偽丄愝寁偵偍偗傞梫媮惈擻偵忋尷傪

愝掕偱偒傞偲壖掕偟偨丅

懠曽丄婡擻忈奞傪書偊偮偮傕帺摦幵傪塣揮偱偒傞恖乆偑扨撈傑偨偼旕曐岇幰偲偙偙傪朘傟傞働乕僗偱偼丄戞嶰幰偐傜偺夘彆偑婜懸偱偒偢丄廳搙偺忈奞幰傛傝傕幬楬摍偺暔棟揑忈暻偵懳偡傞

懳墳擻椡偑掅偔側傞偙偲偑憐掕偝傟傞丅偦偙偱丄偙偙偱偼岞墍傪朘傟傞壜擻惈偺偁傞恖乆偺拞偱嵟傕廳偄忈奞傪帩偮恖偱偼側偔丄摉奩岞墍傪扨撈偱朘傟傜傟傞恖乆偺撪偱嵟傕廳偄忈奞傪帩偮恖傪

擮摢偵娐嫬惍旛栚昗傪峫偊傞偙偲偲偟偨丅

係丏俁丂摑崌惈偲嫙梡惈

戞擇偺梫審偵娭偟亀摿暿偺巇條亁傪偳偺傛偆偵懆偊傞偐偵偮偄偰愭偢専徹偟偨丅懡條側攚宨傪晧偆恖乆偵傛傞峀斖側梫媮惈擻傪巤愝愝寁偵棊偲偟偙傓忋偱偼丄堦斒偲堎側傞巇條傪

姰慡偵攔彍偡傞偙偲偼崲擄偲峫偊傜傟傞丅彫梡偺曋婍偵惈嵎偑偁傞偙偲傪傕偭偰丄亀摿暿偺巇條亁偲偼扤傕峫偊側偄丅偮傑傝丄扨偵懠偲堎側傞曋婍丄婍嬶丄曽朄傪嵦梡偡傞偙偲偺傒傪傕偭偰丄

偦傟傜傪亀摿暿側巇條亁偲偡傞偵偼摉偨傜側偄丅偦偙偱丄堎側傞婍嬶傗曽朄偵壗偐懠偺梫慺偑晬壛偝傟傞偲偒丄棙梡幰偵嵎暿姶傪書偐偣亀摿暿側巇條亁偵側傞偲峫偊偨丅

亀摿暿偺巇條亁堄幆傪忴惉偝偣傞懠偺梫場偵偮偄偰偼丄乽暘棧惈乿偲乽愱梡惈乿偑廳梫側梫審偲峫偊偨丅懄偪丄懠偲堎側傞巇條偺屄幒傪懠偐傜暘棧偟偰愝偗傞偲偒丄

偦偙偵亀摿暿亁偲偺惈奿偑惗偢傞丅傑偨丄懠偲堎側傞巇條偺愝旛偑偁傞摿掕偺恖乆偺愱梡偲側傞偲偒丄偦傟偼亀摿暿偺巇條亁偺巤愝偲側傞丅偙傟傛傝丄懠偲堎側傞巇條偺巤愝傪

亀摿暿偺巇條亁偺巤愝偲偟側偄偨傔偵偼丄巊梡曽朄偵偍偗傞乽摑崌惈乿傪捛媮偡傞偙偲丄傑偨摿掕偺恖乆愱梡偲偟側偄乽嫟梡惈乿傪旛偊傞娐嫬偲偡傞偙偲偑廳梫偲峫偊偨丅

偙偺摑崌惈偲嫙梡惈偺2梫審傪枮偨偡偙偲偑偱偒傞側傜偽丄偨偲偊夵憿晹暘偵懠偲堎側傞巇條傪摫擖偟傛偆偲傕丄UD偺棟擮偵偐側偆娐嫬偵嬤偯偗傞偲峫偊偨丅

係丏係丂夘彆偺怐傝崬傒偲僾儔僀僶僔乕

廳搙偺婡擻忈奞傪書偊傞恖乆偑僩僀儗傪巊梡偡傞嵺偵丄摨峴幰偵傛傞夘彆傪慜採偵愝寁巇條傪寛傔傞巪偺峫偊曽傪帵偟偨丅偟偐偟丄攔煏偵娭傢傞峴堊偼扤偵偲偭偰傕

戞嶰幰偺夘嵼傪墋偆峴堊偱偁傞丅戞嶰幰偺娭梌偺巇曽偵傛偭偰偼丄旕夘彆幰偺帺懜怱傪彎偮偗傞嫲傟偝偊偁傞丅偙傟偼UD偺棟擮偐傜寉帇偱偒側偄栤戣偱偁傞偑丄

偙傟傑偱乽忈奞幰偩偐傜巇曽偑側偄乿偲尒夁偛偝傟偑偪偱偁偭偨栤戣偲巚傢傟傞丅偦偙偱丄杮愝寁偱偼摨敽幰偵傛傞夘彆傪慜採偲偟側偑傜傕丄婡擻忈奞傪桳偡傞恖乆偑

帺傜張棟偱偒傞斖埻偑彮偟偱傕戝偒偔側傞傛偆偵丄娐嫬忦審傪惍偊傞傛偆棷堄偟偨丅

俆丂娐嫬梫慺偲愝寁懳徾幰憸

俆丏侾丂昁梫偲側傞娐嫬梫慺

杮帠椺偱偼UD偺棟擮偵婎偯偒丄懡條側攚宨傪晧偆恖乆偑巊偄傗偡偄娐嫬偺憂弌傪栚昗偲偟偨丅幚嵺偺愝寁偵偍偄偰僒乕價僗偺懳徾幰孮偲偦傟傜偺恖乆偺峴摦惂栺偵偮偄偰丄

乽扤傕偑乿偺傛偆側拪徾揑側懳徾憸偱偼偦偺栚昗傪嬶懱偺宍偵棊偲偟崬傓偙偲偼擄偟偄丅懠曽丄岞墍棙梡幰偱婛愝僩僀儗偺巊梡偵巟忈偺偁傞恖乆偵偮偄偰丄3復偱3偮偺僌儖乕僾偵戝暿偟偨丅

巊梡忋偺栤戣傗偦偺掱搙偑僌儖乕僾枅偵偦傟偧傟堎側傞偙偲偐傜丄僌儖乕僾枅偵僩僀儗巊梡偵偍偗傞堦楢偺強嶌傪峫偊丄師偄偱昁梫偲側傞娐嫬偺惍棟傪峴偭偨丅

戞堦僌儖乕僾偺恖乆偵偲偭偰丄僩僀儗搹偵愙嬤偡傞抜奒偐傜丄梡曋傪嵪傑偣偰曋朳奜偵弌傞傑偱偺峴堊傪堦楢偺嵔偲偟偰懆偊傞偙偲偑廳梫偱偁傞丅側偤側傜丄

嵔偼峔惉梫慺偺儕儞僌偑傂偲偮偱傕晄嬶崌偑惗偢傞偲偒丄慡懱偑婡擻偟側偔側傞揰偱僩僀儗巊梡偲摨庬偺庛揰傪書偊傞偐傜偱偁傞丅堦楢偺巊梡峴堊傪師偺傛偆偵暘椶偟偨丅

丂 丂a.丂愙嬤丄摓払乮搹奜丄搹撪乯

丂丂 b.丂擖丒戅幒乮奐斷丄擖朳丄暵斷丄巤忶丄夝忶乯

丂丂 c.丂忔傝堏傝乮塃懁丄嵍懁丄惓懳乯

丂 丂d.丂恎巟搙乮扙堖丄拝堖乯

丂 丂e.丂攔煏乮攔曋丄攔擜丄摫擜懠乯

丂 丂f.丂巒枛乮怟怈偒丄婍嬶愻忩乯

丂丂 g.丂旕忢帪偺懳墳

偙偙偵昁恵偲側傞庡偨傞娐嫬梫慺傪傑偲傔傞偲丄嘆傾僋僙僔價儕僥傿偺惍旛丄嘇幵偄偡忔傝擖傟傗夘彆偵昁梫側嬻娫偺妋曐偲嘊棫偪嵗傝偺妝側曋婍偺摫擖偲峫偊傜傟傞丅

偙偺楢懕偡傞峴堊偺偄偢傟偐堦偮偱傕巟忈偑惗偢傞偲偒丄偨偲偊懠偺娐嫬偑枩慡偱偁偭偰傕丄僩僀儗偑巊梡晄擻偲側傞丅

戞擇僌儖乕僾偺恖乆偼偟傖偑傫偩巔惃偵偰梡曋偡傞偙偲偵姷傟偰偄側偄恖乆偱偁傞丅偦偙偱丄棙梡幰偑傾僋僙僗壜擻側応強偵嘊崢妡偗幃偺曋婍偑愝偗偨傜丄

偙傟傜偺恖乆偺崲擄偼夝徚偱偒傞丅偨偩偟丄岞嫟偺僩僀儗偱偼崢妡偗幃曋婍傪晄塹惗偲偟偰丄偦偺巊梡傪旔偗傞恖乆傕偄傞丅偡傋偰傪崢妡偗幃偵偡傞偙偲偼丄

怴偨側巊梡婖旔幰傪嶌傝弌偡嫲傟傕偁傞丅屄幒偑暋悢偁傞岞廜僩僀儗偱偼丄摉柺榓幃曋婍偲崢妡偗幃偺暪愝傕慖戰巿偲側傠偆丅

戞嶰僌儖乕僾偼壗傜偐堦帪揑梫場偵傛傝丄偟傖偑傓巔惃偑偲傝擄偄忬嫷偵偁傞恖乆偲晅壛揑側嬻娫傪昁梫偲偡傞恖乆偱偁偭偨丅慜幰偼嘊崢妡偗幃偺曋婍偑丄

屻幰偼嘇捠忢傛傝戝偒側嬻娫偑愝偗傜傟傟偽丄偙傟傜偺栤戣傪夝寛傑偨偼娚榓偱偒傞丅

埲忋傛傝丄懡條側攚宨傪晧偆恖乆偑擏懱揑偵傕惛恄揑偵傕巊偄傗偡偄娐嫬偺惍旛偵娭偟丄慡僌儖乕僾偵嫟捠偡傞婎杮揑梫媮惈擻偑巚偄偺奜扨弮偱偁傞偙偲偑暘偐偭偨丅

懄偪丄嘆傾僋僙僗偺妋曐丄嘇捠忢偺屄幒傛傝峀偄僗儁乕僗偺妋曐偲嘊崢妡偗幃偺曋婍偺摫擖偲偑慡僌儖乕僾偺梫媮偵懳偟偰曪妵揑偵墳偊傜傟傞梫審偱偁傞丅偦偙偱丄

杮帠椺偱偼慡梫審傪昁梫偲偡傞戞1偺僌儖乕僾偑巊偊傞巤愝娐嫬傪惍偊傞偲偒丄戞2丄3偺僌儖乕僾偺昁梫忦審傕偍偍傓偹枮懌偱偒傞偲偺寢榑偵帄偭偨丅

俆丏俀丂愝寁懳徾幰憸

愝寁懳徾偲偟偰憐掕偡傞巊梡幰偺塣摦擻椡偵傛傝惍旛栚昗偲偡傞娐嫬偼堎側傞丅4復偱扨撈偵偰摉奩岞墍傪朘傟傜傟傞忈奞幰偺撪丄嵟廳徢幰傪憐掕偟偰夵憿愝寁傪恑傔傞偙偲偵偮偄偰弎傋偨丅

偙偙偵憐掕偟偨忈奞幰偵偮偄偰丄擔忢峴摦偲寢傃偮偔庡側塣摦擻椡偼嘆庤摦幵偄偡偵傛傞帺棫惗妶丄嘇幵偄偡偲帺摦幵偲偺娫偺撈椡堏忔偲嘊幵偄偡偺帺壠梡幵傊偺撈椡愊傒壓傠偟偺俁揰偲惍棟偱偒傞丅

堏摦惂栺幰偺偆偪巿懱晄帺桼偺昦場偵偼丄愐悜懝彎丄恑峴惈幘姵丄擼惈杻醿丄愗抐側偳偑偁傞丅愐悜懝彎幰偱忋弎偺嶰梫慺傪枮懌壜擻側忈奞儗儀儖偼丄屄恖嵎偼戝偒偄側偑傜傕

栩捙6斣偺懝彎偑尷奅偲峫偊偨3)丅偙偺忦審偐傜愝寁懳徾偲偡傞堏摦惂栺幰偺恖暔憸傪憐掕偡傞偲丄懝彎売強丗戞6栩捙丄懝彎忬嫷丗姰慡丄杻醿忬嫷丗椉壓巿杻醿丄暊嬝丒攚嬝丗杻醿丄

椉忋巿丗埇椡掅壓丄嵗埵僶儔儞僗丗栤戣偁傝偲偄偭偨巔偑昤偄偨丅

俇丂幵偄偡懳墳屄幒僩僀儗憹愝偺曽朄

俇丏侾丂忈奞幰梡僩僀儗偺愝抲婎弨偲尰嫷

忈奞幰梡僩僀儗偺愝抲婎弨偼丄僴乕僩價儖朄4)戞嶰忦亂摿掕寶抸庡偺敾抐偺婎弨偲側傞傋偒帠崁亃偱乽摿掕寶抸庡偺敾抐偺婎弨偲側傞傋偒帠崁傪掕傔丄偙傟傪岞昞偡傞傕偺偲偡傞乿偲婯掕偝傟偨丅

偙偺忦崁傪崻嫆偵暯惉6擭9寧丄昞2偺寶愝徣崘帵偑弌偝傟偨5)丅懄偪丄僩僀儗偺愝抲屄悢偼抝彈嫟梡側傜堦偮埲忋丄抝彈暿偵愝偗傞応崌偵偼偦傟偧傟堦偮埲忋愝偗側偗傟偽側傜側偄丅

変偑崙偺忈奞幰梡僩僀儗偼偙傟傑偱懡偔偑抝彈嫟梡偲偟偰愝偗傜傟丄抝彈暿偵愝偗傜傟傞巤愝偼嬻峘側偳棙梡幰悢偺懡偄巤愝偵尷傜傟偰偄傞丅偟偐偟丄乽幵偄偡懳墳偺僩僀儗偵偮偄偰丄

偦傟偑抝彈嫟梡偲側偭偰偄傞偙偲偵懳偟丄亀忈奞幰偵偼抝傕彈傕側偄偺偩傠偆偐亁偲偄偆栤戣採婲偑惉偝傟偰偄傞乿偲偺巜揈傕偁傞6)丅偙傟偼UD偺岞暯偺尨懃偐傜傕摨偠栤戣堄幆偑嫇偘傜傟傞丅

偟偐偟丄廬棃偐傜偺愝寁偵偍偄偰抝彈嫟梡僩僀儗偑懡梡偝傟偰偒偨棟桼偼丄偦偺棙梡昿搙傗巤愝嬻娫偺桳岠棙梡側偳丄UD埲奜偺梫審偲偺壙抣偺憥崌傪宱偨寢壥偱偁傝丄偙傟傪堦奣偵斲掕偡傞偙偲偼偱偒側偄丅

俇丏俀丂壠懓梡屄幒僩僀儗(family toilet)偺摫擖

僯儏乕儓乕僋廈棫戝妛偺E. Steinfeld嫵庼偼UD偺棟擮偵棫媟偟側偑傜抝彈嫟梡偺僩僀儗傪師偺傛偆偵悇彠偟偰偄傞7)丅

亀UD偵婎偯偒憿傞僩僀儗偼丄幵偄偡偱巊梡偱偒傞僩僀儗傪抝彈暿偵憿傞戙傢傝偵丄壠懓梡偺屄幒僩僀儗傪憿傞曽朄傕偁傞丅偦偙偱偼彈帣傗崅楊偺曣恊傪楢傟偨抝惈丄

傑偨抝帣傗崅楊偺晝恊傪楢傟偨彈惈偑婥傑偢偄巚偄傪偡傞偙偲側偔丄楢傟偵梡傪懌偝偣傜傟傞丅偙偺傛偆側僩僀儗偼斾妑揑廳搙偺恎懱揑惂栺傪桳偡傞恖乆傑偱棙梡偱偒傞偱偁傠偆丅亁

摦嶌偵惂栺偺偁傞恖乆偼曋朳擖幒偐傜梡曋丄戅幒傑偱偺堦晹傑偨偼戝晹暘偺峴堊偵夘彆傪昁梫偲偡傞偲偟偰傕丄攔煏峴堊偵偮偄偰偼壜擻側尷傝帺椡偱嵪傑偣偨偄偲朷傓丅

偦偙偱丄攔煏峴堊偺嵟拞偵夘彆幰偼屄幒偺奜偱懸婡偟丄撪晹偐傜廔椆偺崌恾傪懸偮偙偲偵側傞丅偟偐偟丄彈惈梡偺僩僀儗撪偱拞擭抝惈偑帹傪偦偽偩偰偰懸婡偡傞偙偲偵摉恖偼傕偪傠傫偺偙偲丄

帠忣偑堸傒崬傔偢偵僩僀儗傪棙梡偡傞彈惈偵偲偭偰傕恀偵婥傑偢偄忬嫷偑惗婲偡傞丅傕偪傠傫抝彈偦傟偧傟偺僩僀儗撪偵姰慡偵拞棫揑側嬻娫傪愝偗傞偙偲偑偱偒傞側傜偽偦偺栤戣偼娚榓偝傟傞偑丄

戝懡悢偺僩僀儗愝抲売強偱偦偺傛偆側僗儁乕僗傪妱偔梋桾偺側偄偺偑幚忬偱偁傞丅

杮審偺愝寁偵偍偄偰棙梡娐嫬偺夵慞傪偡傋偰巤愝夵椙偵傛傞偺偱偼側偔丄壜擻側斖埻偱摨峴幰偺椡傪庁傝傞偲偺峫偊曽傪嵦偭偨丅偦偙偱丄偙偙偱偼E. Steinfeld攷巑偺峫偊曽偵婎偯偔

壠懓梡屄幒傪愝偗傞偙偲偑朷傑偟偄偲敾抐偟偨丅

昞-2丂忈奞幰梡僩僀儗偺愝抲婎弨

堦丂婎慴揑婎弨乮拞棯乯

屲丂曋強

(堦) 晄摿掕偐偮懡悢偺幰偑棙梡偡傞曋強傪愝偗傞応崌偵偍偄偰偼丄師偵掕傔傞婎弨偵揔崌偡傞曋強傪堦埲忋(抝巕梡媦傃彈巕梡偺嬫暿偑偁傞偲偒偼丄偦傟偧傟堦埲忋)愝偗傞偙偲丅(埲壓棯)丂

俈丂壠懓梡屄幒偺愝旛巇條

俈丏侾丂愝寁忦審

杮復偱偼懡條側攚宨傪帩偮棙梡幰偺梫媮偵揔愗偵墳偊傜傟傞巊梡娐嫬偺憂弌傪栚昗偵丄壠懓梡屄幒偺愝旛巇條偵偮偄偰専摙偟偨丅廬棃偺忈奞幰梡僩僀儗偼丄

幵偄偡偱巊梡壜擻側嬻娫傪桳偟丄崢妡偗幃偺曋婍傪旛偊丄抝彈嫟梡偲偟偰愝寁偝傟偨丅偦偺愝寁偵偍偄偰僒乕價僗懳徾偲偟偰憐掕偟偨棙梡幰偼3復偱暘椶偟偨

乽暔棟揑偵巊梡崲擄側恖乆乿偱偁偭偨丅偟偐偟丄慜復偱偺専徹傛傝丄忋婰偺3梫審傪枮懌偡傞屄幒偼杮審偱懳徾偲偡傞棙梡幰偺梫媮偺偍偍傓偹慡懱傪僇僶乕偡傞偙偲偑暘偐偭偨偺偱丄

嬶懱偺巇條愝掕偵摉偨偭偰偼丄 忈奞幰梡僩僀儗偵娭偡傞嵟怴偺婎弨傪婎杮偲偟側偑傜丄嵶晹巇條傪挷惍偡傞曽朄傪嵦偭偨丅

俈丏俀丂壠懓梡屄幒偺愝抲応強偺慖掕偲悺朄

婛愝偺僩僀儗偼拞墰晹嬻娫傪嫴傫偱抝彈梡偺搹偑暘棧偝傟傞峔憿偱偁偭偨乮恾-2乯丅抝彈梡偺擖傝岥偼岦偒崌偆暻柺偵奐偗傜傟丄棙梡幰偼惈暿偵娭傢傜偢偦偺拞墰晹傪

捠夁偟偰偦傟偧傟偺搹偵擖傞攝抲偱偁傞丅憹愝屄幒偺婛愝晹暘傊偺慻傒崬傒曽朄偵娭偟偰偼丄4復偱弎傋偨摑崌惈偲嫟梡惈偵棷堄偟偨丅

摑崌惈傪崅傔傞曽嶔偲偟偰丄僩僀儗偺婛愝晹暘偲憹愝晹暘偲偺巤愝揑梈崌媦傃巊梡偵偍偗傞摦慄摑崌偺2偮傪栚昗偲偟偨丅懄偪丄慜幰偵娭偟偰偼丄屄幒偺憹愝偵摉偨偭偰丄

婛愝偺峔惉梫慺偐傜暘棧偟偨傝丄撈棫揑側巤愝攝抲偲偟偨傝偡傞偙偲傪旔偗傞偙偲偑朷傑偟偄偲峫偊偨丅傑偨屻幰偵娭偟偰偼丄棙梡幰偑摉奩僩僀儗傪巊梡偡傞嵺丄

偄偢傟偺峔惉梫慺偺棙梡幰傕丄偦偺庡摦慄傪嫟梡偱偒傞巤愝攝抲偲偡傞偙偲偑朷傑偟偄偲峫偊偨丅嫙梡惈傪崅傔傞曽嶔偲偟偰丄愭偵暘椶偟偨懡條側攚宨傪晧偆恖乆偑

帺慠偵巊梡偱偒傞娐嫬惍旛傪栚巜偟偨丅懄偪丄廬棃偺忈奞幰梡僩僀儗偼暔棟揑偵巊梡崲擄側恖乆偺偨傔偺愱梡偲偟偰愝偗傜傟偨偑丄杮帠椺偵偍偄偰偼堦帪揑偵栤戣傪書偊傞恖乆傪娷傔丄

傛傝懡條側攚宨傪晧偆恖乆傪僒乕價僗偺懳徾偲偡傞偙偲偱嫙梡惈傪巤愝偵悂偒崬傓偙偲偲偟偨丅埲忋傛傝丄婛愝偺抝彈梡搹偺拞娫偵偁傞嬻娫晹暘偵愝偗傞偙偲偑崱夞愝掕偟偨壽戣偵揔崌偡傞偲偺寢榑偵帄偭偨丅

忋弎偺晹暘偵壠懓梡屄幒偵昁梫側嬻娫偑妋曐偱偒傞偐傪専徹偟偨丅忈奞幰梡屄幒偺悺朄偵偐偐傞婎弨偼乽杒奀摴暉巸偺傑偪偯偔傝巤愝惍旛儅僯儏傾儖2乿乿

乮埲壓巤愝惍旛儅僯儏傾儖偲婰偡乯偱屄幒偺戝偒偝傪200cm巐曽掱搙偲婯掕偟偰偄傞丅抝彈梡椉搹偺寗娫偼300cm乮暻偺恈恈娫妘乯偁傝丄怴偨側屄幒偺娫岥偲偟偰棙梡偱偒傞暆偼丄

婎弨偺悺朄傪枮懌偡傞偙偲偑暘偐偭偨丅懠曽丄墱峴偒偼婛墲僩僀儗偺擖傝岥奐岥晹偺抂晹偐傜巤愝攚柺偺暻傑偱偑170cm乮摨忋乯偟偐側偔丄攚柺偺暻傪婛愝偵崌傢偣傞偺偱偼

忋婰婎弨傪妱傝崬傓偙偲偑暘偐偭偨丅偨偩偟丄僩僀儗搹偺攚柺偵奟偑敆偭偰偍傝棃墍幰偺怤擖偡傞応強偱側偄偙偲偐傜丄僩僀儗搹偺攚柺傪撌忬偲偟偨偲偟偰傕丄宨娤忋傗棙梡柺偵

偍偗傞巟忈偼側偐偭偨丅偙傟傛傝丄憹抸晹暘偺攚柺暻傪婛墲巤愝偺攚柺暻傛傝40cm偼傒弌偝偣傞偙偲偲偟丄忋婰婎弨偐傜昁梫偲偝傟傞嬻娫傪妋曐偟偨乮恾-3乯丅

俈丏俁丂曋婍偺悺朄偲攝抲

曋嵗偺崅偝偼嵗埵傪偲偭偨偲偒椉懌偑彴偵偮偔崅偝偑巔惃偺埨掕惈堐帩偲攔曋偺偟傗偡偝偲偵娭傢傞偲偄傢傟3)丄捠忢370乣390mm偑嵦梡偝傟偰偄傞丅

懠曽丄庬乆偺婡擻忈奞傪書偊傞恖乆偵偲偭偰棫偪嵗傝傗偡偝偐傜丄曋嵗偺崅偝偼廳怱偺忋壓堏摦偑彮側偔偰嵪傓崅偄曽偑巊偄傗偡偄丅傑偨丄幵偄偡巊梡幰偼幵偄偡偐傜曋婍傊丄

傑偨偦偺媡偺忔傝堏傝偺偟傗偡偝偐傜幵偄偡偺嵗柺偺昗弨揑崅偝450mm掱搙偑棙梡偟傗偡偄丅杮帠椺偱偼丄僒乕價僗採嫙偺梊掕幰孮偵偲偭偰曋嵗偑掅偄偙偲偵婲場偡傞崲擄惈偲丄

崅偄偙偲偵婲場偡傞崲擄惈偲傪斾妑峫検偟偨寢壥丄曋嵗偺崅偝450mm傪嵦梡偡傞偙偲偲偟偨丅

廬棃偺忈奞幰梡僩僀儗偺曋婍偼弌擖傝斷偐傜墦偔偵偁傞嬿偵丄暻偲暯峴偵攝抲偡傞椺偑傎偲傫偳偱偁偭偨丅巤愝惍旛儅僯儏傾儖偵帵偝傟偰偄傞攝抲恾傕丄

10椺埲忋偁傞傎偲傫偳偑暻偲暯峴偵昤偐傟偰偄傞丅偙傟偵懳偟偰嶥杫幃僩僀儗偺峫埬幰偱偁傞暷栘廏梇巵偼晹壆偺嬿偵丄椉懁偺暻偵懳偟偰45搙偺妏搙偵抲偔攝抲傪採埬偟偰偄傞8)丅

幵偄偡棙梡幰偑曋婍傊忔傝堏傝偡傞嵺丄幵偄偡傪曋婍偵墶晅偗傞応崌偑懡偄偑乮恾-4乯丄忔傝堏傝偺曽岦偵摼庤晄摼庤偑偁傞偙偲偑懡偄丅摿偵丄曅杻醿偺恖偼巆偝傟偨擻椡偺娭學偱

幵偄偡偲曋婍偲偺娫偺忔傝堏傝偑堦曽偐傜偟偐偱偒側偄恖偑懡偄丅暻偵暯峴偡傞攝抲偱偼暻懁偐傜曋婍偵墶晅偗偑偱偒偢丄曅杻醿偺恖偺敿悢偵偲偭偰夘彆側偟偱偼棙梡晄擻側

娐嫬偲側偭偰偟傑偆丅懠曽丄曋婍傪椉暻偵懳偟偰45搙偵攝抲偡傞偲嵍塃偄偢傟偐傜偺忔傝堏傝傕壜擻偲側傝丄偄偢傟偺曅杻醿偺恖乆傕巊梡壜擻偵側傞丅杮愝寁偵偍偄偰偼

曋婍傪暻偵懳偟偰幬傔偵愝抲偡傞攝抲傪慜採偲偟偰丄偦偺廃曈婍嬶偺攝抲傪峫偊偨乮恾-4乯丅

俈丏係丂庤悹傝

庤悹傝偼巤愝惍旛儅僯儏傾儖偺峫偊曽偵廬偭偨丅偨偩偟丄懁暻偑側偄娭學忋曋婍椉榚偺悈暯庤偡傝偺傒偺愝抲偟丄墧捈庤悹傝偼愝抲偱偒側偐偭偨丅

俈丏俆丂悈愻儃僞儞偲儁乕僷乕丒儂儖僟乕

悈愻儃僞儞偼嵗偭偨傑傑偺巔惃偱偦傟偲擣幆偟傗偡偔偐偮憖嶌偟傗偡偄攝抲偑朷傑偟偄丅偟偐偟丄曋婍偺攝抲傪暻偵幬傔偵偟偨偨傔丄崢妡偗偨忬懺偱帇栰偵擖傞埵抲偵偟傛偆偲偡傞偲丄

暻偑墦偞偐傝庤偑撏偒偵偔偔側傞丅偙偙偱懳徾偲偡傞棙梡幰偼嵗埵僶儔儞僗偵栤戣傪書偊傞恖傕娷傑傟傞偙偲偐傜丄庤偺撏偔攝抲傪桪愭偝偣偨丅偦偟偰丄曋婍傊偺愙嬤帪偵

擣幆偟偰傕傜偊傞傛偆偵丄愙嬤曽岦偐傜惓柺偵尒偊傞暻偵晅偗偨丅

僩僀儗僢僩儁乕僷乕偺巊梡偼丄梡曋屻幵偄偡忔傝堏傞慜偵嵪傑偣側偗傟偽側傜側偄丅偦偙偱丄嵍塃偄偢傟偵杻醿偺偁傞恖傕丄嵗埵偺傑傑偱巻傪庢傜傟傞傛偆偵丄巻儂儖僟乕偼椉榚偺庤悹傝偵庢傝晅偗偨丅

俈丏俇丂愻柺戜偲婍嬶愻忩戜

愻柺戜偼巤愝惍旛儅僯儏傾儖偺峫偊曽偵廬偭偨丅愝抲応強偼幵偄偡偵傛傞曋婍傊偺墶晅偗偵幾杺偵側傜側偄埵抲傪峫椂偟偨乮恾-4乯丅幹岥偺奐暵婡嬶偼憖嶌偟傗偡偄儗僶乕丒僞僀僾傪嵦梡偟偨丅

愐悜懝彎幰偼帺屓摫擜偵傛傝攔擜傪峴偆偨傔丄攔擜屻偵婍嬶乮僇僥乕僥儖乯傪愻忩偡傞昁梫偑偁傞丅偙偙偱偼愻柺戜偲曋婍偲偺娫偵嬻娫傪嵦偭偨偨傔丄 巊梡屻偺婍嬶傪曋婍忋偐傜愻柺戜偱

愻偊側偔側偭偨丅傑偨丄巊梡屻偺婍嬶傪愻柺戜偱愻偆偙偲偵丄塹惗柺偐傜怱棟揑掞峈偑摥偔偙偲傪峫椂偟偰丄婍嬶愻忩戜傪曋婍偺嬤偔偵愝抲偟偨乮恾-4乯丅

偙傟偼帺屓摫擜偺婍嬶愻忩傪慜採偲偡傞偙偲偐傜丄愝抲崅偝偼幵偄偡巊梡幰傪擮摢偵偍偒丄愻忩拞偵婍嬶偑戜偵怗傟偸傛偆幹岥偲偺僋儕傾儔儞僗傪寛傔偨丅

俈丏俈丂斷

弌擖傝岥偺奐岥暆摍偼巤愝惍旛儅僯儏傾儖偵傛偭偨丅斷偵偼捠楬彴偵峚偑昁梫側偔丄奐暵偵戝偒側椡傪梫偟側偄掁傝壓偘僞僀僾偺堷偒屗傪嵦梡偟偨丅

僩僀儗偺弌擖傝岥偺尒偣曽側偄偟塀偟曽偵偮偄偰丄夁搙偺奐曻惈傑偨偼暵嵔惈偼偄偢傟傕偑棙梡幰偵偲偭偰惛恄揑埑敆姶偲側傞偺偱丄UD揑側庢傝慻傒偑廳梫偲峫偊偨晹暘偱偁傞丅

懄偪丄僩僀儗偺擖傝岥晅嬤偑尒偊夁偓傞偙偲偵婖旔姶偑摥偔堦曽偱丄塀傟偡偓傞偲埨怱姶偑懝側傢傟傞偺偱丄揔搙側業弌偲偡傞偙偲偑朷傑傟傞丅婛愝偺僩僀儗搹偼挀幵応偐傜尒搉偣偨偑丄

弌擖傝岥偼帇慄偲暯峴偡傞曽岦側偺偱丄撪晹傊偺帇慄偑幷抐偝傟椉幰偺僶儔儞僗偑曐偨傟偰偄偨丅懠曽丄憹愝偡傞屄幒偺斷偼帇慄偺曽岦偵柺偟偰偄傞偨傔丄斷傪奐偗偨偲偒偵偼撪晹偑娵尒偊偲側傞丅

杮審愝寁偱偼壠懓梡屄幒慜柺丄挀幵応偲偺嫬奅晹暘偵栚塀偟梡偲偟偰壴抎傪愝抲偟偨乮幨恀-1乯丅偙傟偵傛傝丄弌擖傝岥壓晹傪怉暔墇偟偵尒偊塀傟偝偣傞偙偲偱 奐曻惈偺旝柇側嬒峵傪偹傜偭偨丅

俈丏俉丂嬀

屄幒偺棙梡梊掕幰偵偼懡條側攚宨傪晧偆恖乆傪憐掕偡傞偙偲丄媦傃摿暿偺巇條傪側傞傋偔旔偗傞偲偺峫偊偐傜丄彴忋85乣180噋偵嬀傪墧捈偵愝抲偟偨丅

俈丏俋丂儀價乕僔乕僩BR>

係復偱嫙梡惈偵棷堄偡傋偒偲偺峫偊偵帄偭偨偙偲傪庴偗丄壠懓梡屄幒偺斈梡惈傪崅傔傞偲偺峫偊偐傜丄儀價乕僔乕僩傪愝抲偟偨丅

俈丏侾侽丂壸暔戜

4復偱嫙梡惈偵棷堄偡傋偒偲偺峫偊偵帄偭偨偙偲傪庴偗丄壸暔傪書偊偨恖偑備偭偔傝偲梡傪懌偣傞傛偆偵壸暔戜傪愝抲偟偨丅

俈丏侾侾丂旕忢梡捠曬憰抲

恎懱偵忈奞傪書偊傞恖偑梡曋拞偵懱挷偵曄挷傪棃偡偙偲偼娫乆偁傞偙偲偱丄偦偺嵺偵偼旕忢梡捠曬憰抲偑棅傝偲側傞丅偦偺傛偆側憰抲偵偼庬乆偺僞僀僾偑偁傝丄

曋朳偺奜偵儔儞僾摍偱抦傜偣傞偩偗偺傕偺偐傜丄娗棟幰偲憃曽岦偱捠榖壜擻側傕偺傑偱偁傞丅 杮審帠椺偱偼扨撈峴摦壜擻側忈奞幰傪擮摢偵偍偄偰偄傞偺偱丄

僩僀儗偺奜偵崌恾偱偒傞偩偗偺婡擻偱偼晄廫暘偲峫偊偨丅傑偨丄摉奩僩僀儗偼僟儉帒椏娰偐傜墦偔帪娫偑偐偐傞偺偱丄巟墖梫惪幰偑帺暘偺梫惪偑岞墍僗僞僢僼偵

揱傢偭偨偙偲傪妋擣偱偒傞曽朄偑晄埨娚榓偺娤揰偐傜朷傑偟偄丅僟儉帒椏娰偵偼娗棟僗僞僢僼偑忢挀偟偰偄傞偺偱丄憃曽岦偱捠榖壜擻側僔僗僥儉傪嵦梡偟偨丅

俈丏侾俀丂傾僋僙僗捠楬

婛愝僩僀儗偺彴柺偼挀幵応傛傝20cm崅偐偭偨丅偦偙偱丄憹愝偡傞壠懓梡屄幒偺彴儗儀儖偺崅偝偲挀幵応偐傜偺傾僋僙僗曽朄偵偮偄偰専摙偟偨丅嵟弶偵丄彴儗儀儖傪挀幵応偵崌傢偣傞丄

懄偪埨慡抧懷偲抝彈椉搹偺娫偺嬻娫晹暘傪愗傝壓偘傞埬偵偮偄偰専摙偟偨丅偙偺埬偱偼挀幵応偐傜壠懓梡屄幒偵幬楬摍摿暿偺曽朄傪夘偝偢偵擖傟傞偺偱丄UD偺娤揰偐傜朷傑偟偄娐嫬偱偁傞丅

偟偐偟丄偙偺埬偱偼抝彈梡偺僩僀儗擖傝岥晹偵20cm偺抜嵎偑偱偒傞忋偵丄偦偺抜嵎偼棙梡幰偑愙嬤帪偵帇擣偟偵偔偄曽岦偲側傞丅偙傟偱偼堦斒棙梡幰偑偮傑偢偔摍偺婋尟偑憹戝偡傞丅傑偨丄

偦偺抜嵎偼怴媽晹暘偺怴偨側寢奅偲側傞偺偱丄 UD偐傜晄揔側娐嫬偲敾抐偟偨丅偦偙偱丄壠懓梡屄幒偺彴柺傪婛愝僩僀儗偺彴儗儀儖偲摨偠偵偟丄挀幵応偲偺娫傪幬楬偱偡傝晅偗傞偙偲偲偟偨丅

挀幵応嬻娫傊偺塭嬁傪旔偗偮偮崅偝傪偡傝晅偗傞曽朄偲偟偰丄僩僀儗搹偲暯峴偵抝惈梡僩僀儗慜偺埨慡抧懷傪愗傝壓偘傞埬傪専摙偟偨丅偟偐偟丄偙偺埬偱偼堏摦惂栺幰偲

懠偺棙梡幰偲偺摦慄偑暘偐傟傞偙偲偵側傞丅偙偺棙梡宍懺偱偼幬楬偑堏摦惂栺幰偺偨傔偺亀摿暿側巇條亁偲側傝4復偱宖偘偨栚昗偵斀偡傞偺偱丄暿偺曽嶔傪扵傞偙偲偲偟偨丅

偡傋偰偺恖偵摦慄傪嫟桳偝偣傜傟傞娐嫬偵偡傞偵偼丄幬楬傪僩僀儗搹偺拞墰晹偵挀幵応曽岦偵愝偗傟偽帺慠側棳傟傪憿傜傟傞丅偦偙偱埨慡抧懷傪揚嫀偟丄偦偺揚嫀僗儁乕僗偱

崅偝傪偡傝晅偗傞傛偆攝抲偟偨偲偙傠丄幬楬偺岡攝偼栺7%偲側偭偨丅偙傟偼巤愝惍旛儅僯儏傾儖偺晘抧撪偺捠楬岡攝 1/15埲壓偵傎傏崌抳偡傞忦審偱偁傞丅愊愥婜偵岞墍傪暵嵔偡傞偙偲

媦傃幬楬偺慡崅偑20cm偱偁傞偙偲偐傜丄偙偺忦審偼幚幙忋庴擣偺斖埻偱偁偭偨丅懠曽丄恊寁夋偱偁傞岞墍偺夵憿寁夋偵偍偄偰丄F1乣F4偺娫偵攝抲偡傞捠楬偺岡攝傪5%埲壓偲愝掕偟偨丅

UD偱偼忣曬偺暘偐傝傗偡偝傕廳梫側梫審偱偁傞丅捠楬偺岡攝偼傾僋僙僔價儕僥傿偺婎杮揑忦審偱偁傝丄偙傟偵椺奜傪愝偗傞偙偲偼棙梡娐嫬傪暘偐傝偵偔偔偡傞偽偐傝偱側偔丄

棙梡幰偵晄梫偺晄埨姶傪梌偊傞嫲傟偝偊偁傞丅杮椺偱偼嵄枛側晹暘偱偁傞屘偵偙偦婎杮偵廬偆偙偲偑廳梫偲敾抐偟偨丅偟偐偟丄岡攝傪5%埲壓偵偟傛偆偲偡傞偲幬楬偼埨慡抧懷偺斖埻傪挻偊丄

僶僗偺挀幵懷偵怤擖偡傞偙偲偑旔偗傜傟側偄丅岡攝傪5%埲壓偵偡傞偨傔偵偼幬楬偺墑挿傪怢偽偡偙偲偑昁梫側偺偱丄偙傟傪尦偺埨慡抧懷偺斖埻撪偵廂傔傞偨傔捠楬傪U帤宍偵偟偨乮幨恀-1丄恾-3乯丅

偙偺嵺丄扤傕偑摨偠摦慄傪帺慠偵棙梡偟丄偐偮偙偺塈夞偵晄帺慠偝傪姶偠偝偣傞偙偲偺側偄傛偆偵丄U帤偺寗娫晹暘偵壴抎傪攝偟偨丅偙偺壴抎偼挀幵応偲僩僀儗偲傪暔棟揑偵夋偡傞婡擻丄

7.7偱弎傋偨僾儔僀僶僔乕傪曐岇偡傞婡擻偲僩僀儗偺晄忩姶傪娚榓偡傞婡擻傪摨帪偵慱偭偨傕偺偱偁傞丅

俉丂僩僀儗埬撪偺昞帵曽朄

俉丏侾丂堦斒揑側昞帵朄

偙傟傑偱忈奞幰梡僩僀儗傪愝偗偨応崌偵乽忈奞幰偺偨傔偺崙嵺僔儞儃儖丒儅乕僋乮埲壓崙嵺僔儞儃儖丒儅乕僋偲婰偡乯乿乮恾-5a乯傪宖偘傞偙偲偑懡偐偭偨丅

偙偺昗幆偼僺僋僩丒僒僀儞偱偁傞偨傔尵梩偺擣幆擻椡棅傜偢丄傑偨崙嵺揑偵摑堦偝傟偨昗幆偱偁傞偙偲偑棙揰偱偁傞丅偦偙偱丄榁庒抝彈丄崙愋傗岅妛擻椡摍偵娭傢傜偢

扤傕偑梕堈偵擣幆壜擻側昞帵曽朄偱丄UD偺娤揰偐傜桪傟偨昗幆偱偁傞丅懠曽丄偙偺儅乕僋偼幵偄偡偲偦偺棙梡幰傪僔儞儃儖壔偟偨恾暱偱偁傞偨傔丄巊梡懳徾傪幵偄偡巊梡幰偵

尷掕偡傞偐偺擛偒報徾傪梌偊傞丅偨偲偊屄幒撪偵擕帣梡偺偍傓偮岎姺戜傪旛偊偨偲偟偰傕丄偙偺昗幆傪梡偄傞尷傝摉奩巤愝偑幵偄偡巊梡幰偵乽愱梡乿偺巤愝偲偺報徾傪梌偊傞丅

偙傟偼4復偱栚昗偲偟偰宖偘偨摑崌惈偺捛媮偵斀偡傞昞尰偱偁傞丅偦偙偱丄懡條側攚宨傪桳偡傞恖乆偺梫媮偵暆峀偔墳偊傞壠懓梡屄幒偲偺峫偊曽偵憡墳偟偄丄怴偨側昞帵曽朄傪専摙偡傞偙偲偲偟偨丅

俉丏俀丂嵟嬤偺昞帵朄

椶帡帠椺偵偍偗傞崙嵺僔儞儃儖丒儅乕僋埲奜偺昗幆傪挷傋偨偲偙傠丄巤愝惍旛儅僯儏傾儖偱恾-5b偺昗幆偑徯夘偝傟偰偄偨丅偙偺昗幆偱偼幵偄偡巊梡幰偵榁恖偲

巕嫙楢傟傪懳徾偲偟偰壛偊傞堄恾偑撉傔傞丅偟偐偟丄師偺棟桼偐傜偙傟傪嵦梡偣偢丄暿搑偵怴偨側昗幆傪専摙偡傞偙偲偵偟偨丅

杮審僩僀儗夵憿偵偍偗傞廳梫側壽戣偼丄扤傕偑巊梡偟傗偡偄娐嫬偺憂弌偱偁傝丄憹愝偡傞壠懓梡屄幒傕懡條側攚宨傪桳偡傞恖乆傪棙梡懳徾幰偲偟偰偄傞丅偟偐偟丄

幵偄偡巊梡幰偵榁恖偲巕嫙楢傟傪壛偊偨偲偟偰傕丄偁傞庬偺擏懱揑側惂栺傪書偊偨恖乆偺偨傔偺屄幒偲偺昞尰偱偁傞丅姺尵偡傞偲摿掕丄摿暿偺恖偺偨傔偺億僕僥傿僽丒

儕僗僩偱偁偭偰棙梡幰傪尷掕偡傞峫偊曽偵棫偮棫応偵偼丄慜椺偲杮幙揑偵堘偄偑側偄偲峫偊偨丅

峏偵丄偙偺昗幆傪尒偨偲偒偵寵埆姶傪妎偊偨丅忨傪偮偒崢偺嬋偑偭偨恖偑僔儞儃儖壔偝傟偰偄傞丅 榁恖傪堄枴偡傞傕偺偐崢偺嬋偑偭偨恖偲忨傪巊梡偡傞恖偲傪戙昞偡傞偺偐偼暘偐傜側偄丅

偟偐偟丄榁恖偼帺傜偑忨傪偮偒崢偺嬋偑偭偨恖娫偲偟偰拪徾壔偝傟傞偙偲偵丄斲掕揑側報徾傪帩偮偲峫偊傞丅榁恖偑壠懓梡僩僀儗傪巊梡偡傞棟桼偼丄暔棟揑嬻娫傗夘彆摍傪昁梫偲偡傞偐傜偱偁傞丅

昞尰曽朄偼媄弍揑傑偨嵄枛揑側栤戣偱偁傞偐傕抦傟側偄偑丄UD傪昗炘偡傞娤揰偐傜偼棙梡幰偑姶偠傞怱偺栤戣傪寉帇偡傋偒偱偼側偔丄暿搑偺曽嶔傪扵傞偙偲偑懨摉偲偺敾抐偵帄偭偨丅

俉丏俁丂杮帠椺偱偺昞帵

婛墲偺昞帵曽朄偼僒乕價僗偺懳徾幰傪楍嫇偟偨偙 偲偵亀摿暿亁偺堄枴傪晬壛偡傞尨場偑偁傞偲峫偊偨丅偦偙偱丄堎側傞娤揰偐傜偺昞帵曽朄傪柾嶕偟丄採嫙偡傞僒乕價僗偺摿挜傪昞偡曽岦偱専摙偟偨丅

杮審夵憿偵偍偄偰嵦梡偟偨壠懓梡屄幒偵偍偗傞摿挜偼丄崢妡偗幃曋婍偺摫擖偲嬻娫偺妋曐偵偁偭偨丅杮夵憿偱摿偵廳梫側梫慺偼屻幰偲峫偊丄偙偙偱偼乽峀偄僩僀儗丂WC乿偲

尵梩偱昞婰偡傞曽朄傪嵦偭偨乮恾-5c乯丅傑偨丄拲彂偒偲偟偰乽峀偄僗儁乕僗偺昁梫側曽偼偳側偨偱傕乿偲壛偊偨丅偙傟偼丄峀偄僗儁乕僗偺昁梫側恖偱偁傟偽扤傕偑棙梡偱偒傞偑丄

僗儁乕僗偺昁梫惈偑摿偵崅偄棙梡幰偑偄偨傜桪愭偝偣偰捀偒偨偄偲偺愝抲幰偺堄恾傪崬傔偨傕偺偱偁傞丅

彂偒尵梩傪梡偄偨昗幆偼廋妛埲慜偺擔杮恖傪娷傔擔杮岅傪撉傔側偄恖乆傊偺忣曬採嫙偺娤揰偐傜丄 崙嵺僔儞儃儖丒儅乕僋摍偺僺僋僩丒僒僀儞偵斾傋僒乕價僗偺掅壓偑斲傔側偄丅

偟偐偟丄杮審僩僀儗偼巗奨抧偺拞偵偁傞僩僀儗偺埬撪偱偼側偔丄峀戝側挀幵応偺嬿偵偁傞僩僀儗偺埬撪偱偁傞丅寶暔偼挀幵応偺偳偙偐傜偱傕帇擣壜擻偱偁傝丄偐偮偦偺宍偲戝偒偝偐傜

僩僀儗偱偁傞偙偲偼梕堈偵憐憸偱偒傞丅幵偄偡偱巊梡壜擻側屄幒偱偁傞偐斲偐偵偮偄偰丄斷傪奐偗側偗傟偽抐掕偱偒側偄偑丄懠偺応強偱摨條偺屄幒傪巊梡偟偨宱尡偺偁傞恖側傜偽丄

拞傪尒側偔偲傕斷偺宍忬偱敾掕壜擻偲峫偊偙傟傪嵦梡偟偨丅

俋丂偍傢傝偵

UD偲BF偲偺堘偄偵偮偄偰偄傠偄傠側愗傝岥偱岅傜傟傞偑丄嵟傕廳梫側栤戣堄幆偲偟偰儅僀僲儕僥傿傊偺峫偊曽偺堘偄偑嫇偘傜傟傞丅BF偼扤傕偑巊梡壜擻側娐嫬偺惍旛傪栚巜偡偲偟偰傕丄

摿掕偺恖乆傪嬫暿揑偵埖偆偙偲偵斾妑揑姲梕偱偁傞丅懠曽丄UD偼摑崌揑側幮夛偺憂弌傪栚巜偡栚昗偵梙傜偓偑側偔丄擛壗側傞嬫暿揑埖偄偵娭偟偰傕崕暈偺搘椡傪惿偟傑側偄丅傑偨丄

UD偱偼偦偺娐嫬傪巊梡偡傞恖乆偺怱偺栤戣偵傑偱摜傒崬傓揰偵偍偄偰丄BF偲偼愝寁棟擮偑堎側傞丅懄偪丄UD偺尨懃偱偼棙梡幰偑帺屓傪斲掕揑偵姶偠偝偣傜傟傞傛偆側娐嫬傪

旔偗傞傋偒偙偲偑鎼傢傟偰偍傝丄偦偺懳徾偼偡傋偰偺棙梡幰偵媦傇丅杮帠椺偱偼偐偐傞堘偄傪堄幆偟側偑傜愝寁傊偺棊偲偟崬傒傪峴偭偨愊傕傝偱偁傞偑丄愝寁帪偵偍偗傞栚榑尒偲

幚嵺偺岠梡偲偺娭學偵偮偄偰偼岞墍偺夵憿偑弙岺偟偨屻偵挷嵏偡傞梊掕偱偁傞丅

嶲峫暥專

1) The Principles of Universal Design丗The Center for Universal Dsign, North Carolina State University丄http://www.design.ncsu.edu/cud/univ_design/princ_overview.htm

2) 杒奀摴暉巸偺傑偪偯偔傝忦椺巤愝惍旛儅僯儏傾儖丗杒奀摴曐寬暉巸晹抧堟暉巸壽丄1998擭5寧

3) 暉巸廧娐嫬僐乕僨傿僱乕僞乕専掕俀媺僥僉僗僩夵掶斉丗搶嫗彜岺夛媍強

4) 僴乕僩價儖朄丗乽崅楊幰丄恎懱忈奞幰摍偑墌妸偵棙梡偱偒傞摿掕寶抸暔偺寶抸偺懀恑偵娭偡傞朄棩乿乮暯惉榋擭榋寧擇廫嬨擔朄棩戞巐廫巐崋乯

5) 寶愝徣崘帵戞愮嬨昐敧廫幍崋丗http://www.heartful.ne.jp/always/heartbuil/kok_1987.html

6) 僶儕傾僼儕乕丗堜忋桼旤巕丄拞墰朄婯丄1998擭6寧丄pp190-191

7) The Concept of Universal Design丗E. Steinfeld丄http://www.ap.buffalo.edu/idea/ publications/free_pubs/pubs_cud.html

8) 幵僀僗偵傗偝偟偄壠丗暷栘塸梇丄杒奀摴怴暦幮丄1991擭1寧丄2000.6丄pp2-3

杒奀摴奐敪搚栘尋媶強寧曬2002擭11寧崋宖嵹

2005擭4寧堦晹壛昅廋惓